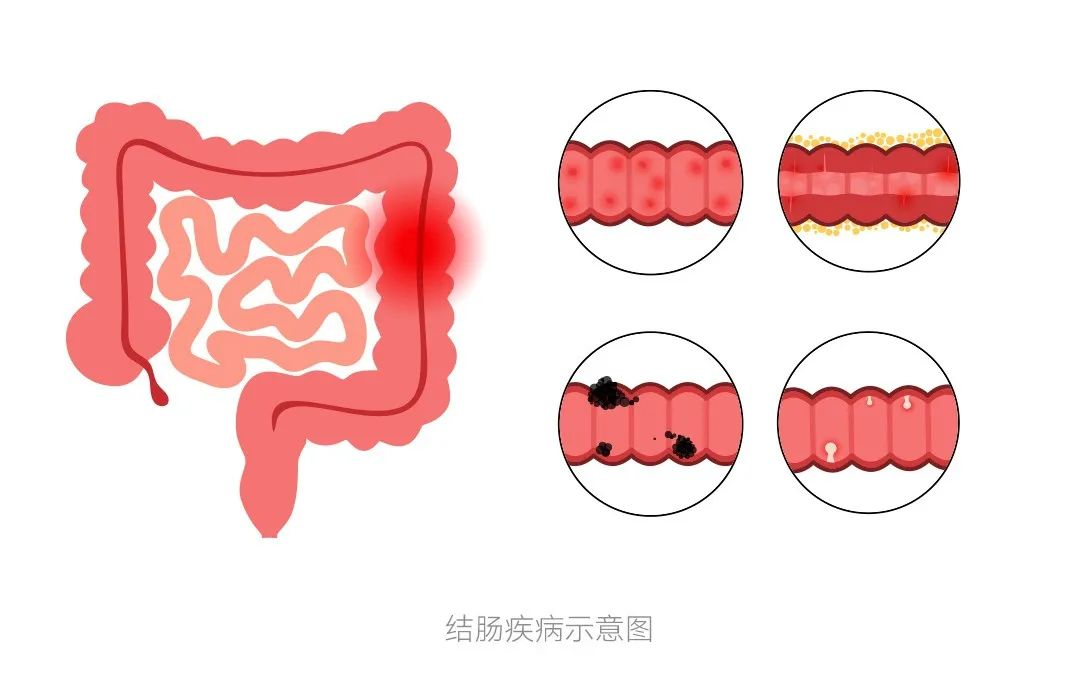

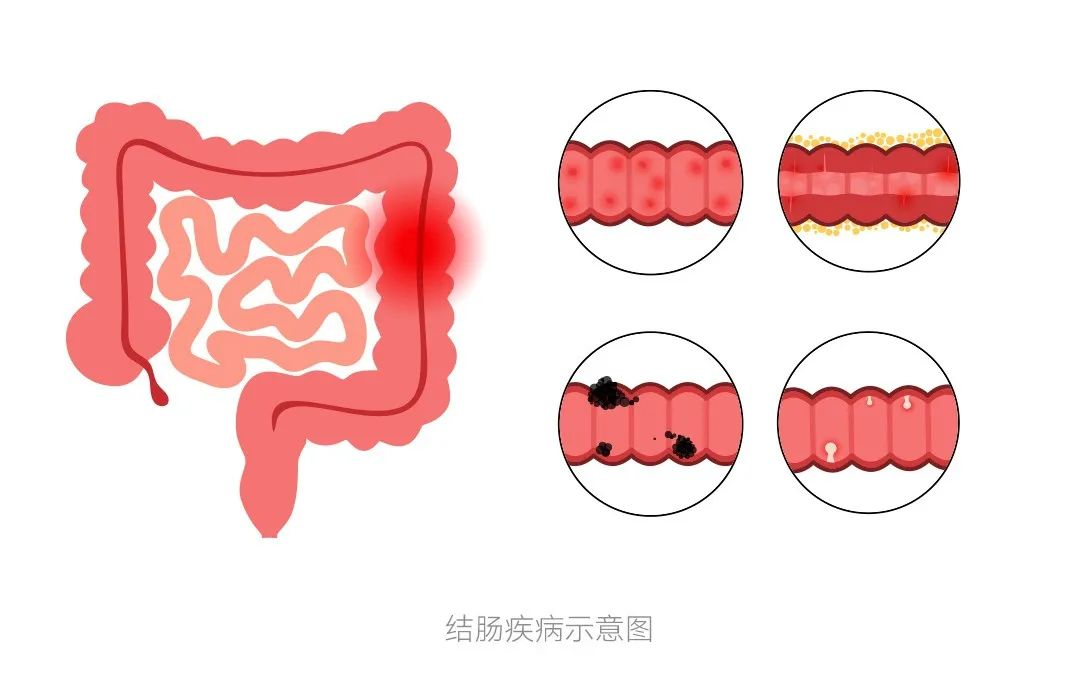

巨结肠,多数为先天性疾病,也被称为先天性无神经节细胞症或赫什朋症,是一种肠道发育畸形,其特点是肠壁神经节细胞缺如。

其主要症状包括胎粪排出障碍或延迟、顽固性便秘和腹胀。通过直肠指诊,可以观察到直肠壶腹空虚,粪便滞留在扩张的结肠内。

由于直肠或结肠远端肠管的持续痉挛,粪便在近端结肠中淤积,导致该段肠管肥厚和扩张。巨结肠在婴儿中较为常见,发病率约为1/2000至1/5000,是先天性消化道畸形的第二大常见疾病,仅次于肛门直肠畸形,且此病具有一定的遗传倾向。

巨结肠的治疗主要依赖于手术治疗。由于巨结肠引起的便秘通常是顽固性的,且难以通过保守治疗很难缓解,因此大多数患者需接受手术治疗。其中,腹腔镜下切除病变肠段是常用的手术方式。

1942年美国医生Vallue研究发现,小儿先天性巨结肠的自然转归预后较差,多因营养不良或发生结肠危象死亡。随着医学与科技的进步,微创手术已成为治疗此类疾病的重要手段。

腹腔镜技术,作为微创手术中的重要技术创新 ,在消化系统疾病的治疗中发挥了关键作用。对于巨结肠患者,早期诊断和早期手术治疗对于术后远期效果至关重要。

腹腔镜巨结肠切除术主要是利用腹腔镜技术,通过腹部小切口,使用专门器械进行病变结肠切除。与传统开放手术相比,腹腔镜手术具有创伤小、恢复快、疼痛轻等优势,且术后并发症较少。如今,在腹部手术中,微创手术已逐渐取代传统开放手术。

2024年1月,远赛医疗「4K超高清荧光内窥镜摄像系统」于广西壮族自治区人民医院作“腹腔镜巨结肠切除术”临床试用。对于本次试用,医院的小儿外科潘主任团队给予了高度评价和认可。

4K超高清荧光内窥镜摄像系统应用于腹腔镜下巨结肠切除术,通过4K超高清内窥镜前沿技术,为医生提供了清晰可见的患者腔内影像,手术操作更简单,手术风险更低,手术时间更短,且患者术后恢复更快。

病情评估与切除范围设计

首先评估患者的病情,确定需要切除的结肠范围。

建立气腹

在肚脐旁创建一个小孔,约1厘米长。通过此孔插入镜头,确认进入腹腔后,连接充气装置并注入二氧化碳,使腹部膨胀,便于手术操作。

腹腔探查

在建立气腹后,医生通过显示屏观察腹腔内的脏器和组织。随后,在病变结肠周围的皮肤上建立数个辅助操作孔(约0.5-1厘米长),并放入手术器械,医生在镜头引导下探查腹腔,寻找病变结肠的具体位置。

病变肠段分离与切除

在腹腔镜下找到病变肠段后,将其从周围组织中分离,并根据病变性质确定切除范围。对于肿瘤患者,可能需切除部分正常结肠。

切除肠段取出

完成切除后,通过腹部一个小切口(约4-6厘米长)缓慢取出已切除的结肠。

断端吻合与切口缝合

在体外完成结肠断端吻合,还纳肠管,缝合切口并重新建立气腹,在腹腔镜观察无异样后,结束手术操作,缝合腹部穿刺器切口。

广西壮族自治区人民医院手术现场

探微镜,万象生!远赛医疗自主研发的4K超高清荧光内窥镜摄像系统搭配内窥镜、荧光造影剂吲哚菁绿(ICG)使用,应用于肝胆外科、胃肠外科、胸外科、妇科、肿瘤科等腔镜手术中,协助术中肿瘤和手术切缘的定位、对肿瘤淋巴结的精准示踪、协助分辨不同组织,实时评估吻合口血运,并实现术中导航。

Fursight™ 4K超高清荧光内窥镜摄像系统是远赛医疗完全自主研发的产品。

它具有如下特点:

多模式荧光选择,病灶定位,一目了然;全链路4K超高清成像,组织细节纤毫毕现;超广色域,精准还原色彩;自研图像增强算法,具有血管和组织强化功能,凸显构造,利于精准操作;摄像光源一体机设计,精于匠心,简约于形,节省手术室空间